第23回 患者から「ティーチバック」大事

毎日新聞 2019年6月19日 東京朝刊掲載

ティーチバック

失言や暴言の話題が多いようです。「そんなつもりではなかった」「失言は本音」と言われ、コミュニケーションとは何かを考えさせられます。それは「情報を伝える」という意味で使われますが、元来は「共通項」をつくることで、情報交換により「情報を共有する」ことを意味します。意思疎通であり、心が通じること、分かり合うことです。

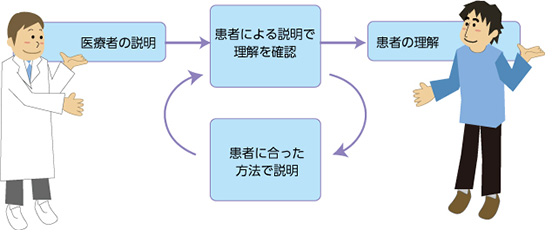

欧米のヘルスリテラシー(健康や医療の情報を理解して活用する力)の記事をよく見ますが、多くの人で低いこと、その対策として「ティーチバック」が効果的だと紹介されています。直訳すれば「教え返す」という意味ですが、医療者が説明したことを、患者に「自分の言葉で」説明してもらうことです。単なる復唱ではなく、その人なりにどう理解したのかを確認することに意味があります。

もし難しければ、もっと患者に合った方法で説明をして、再び説明してもらいます。これはテストではなく、あくまでコミュニケーションのためです。医療者には分かるように説明する義務があり、患者は情報を得て意思決定をする権利があるからです。

具体的な質問の仕方も紹介されています。「私がお話ししたことを、ご自分の言葉を使って教えてもらえますか。そうすれば、あなたに必要な情報を伝えられたかが確認できます」「家に帰ったらご家族に何と説明しますか」などです。

「分かりましたか」「何か質問ありますか」は禁句だそうです。人は分かっていないことを認めたくないものですし、分からないと言うと相手の気分を害すると思うからです。そのため、分かっていなくても「はい」と答える人が多く、高学歴の人ほどそうだという報告もあります。

「ティーチバック」の効果の研究では、それを使わないより、病気の知識が増える、正しく服薬できる、自信が持てる、自己管理ができることなどが分かっています。逆に、患者が誤解していたり、逆の意味で受け取っていたりすれば、患者の安全が脅かされます。

日本でもまだ十分に普及していませんが、患者からしてみてはどうでしょうか。「今教えていただいたことを、自分なりに説明してみるので、間違いがないか確認してもらえますか」と。それでダメな場合は、分かり合う気がないとしか思えません。

私も学生に「分かりましたか」と聞くと、「何が分からないのかが分からない」とよく言われました。ティーチバック、大事です。

(次回は7月24日掲載)